生徒会と文化祭実行委員会の代表がカンボジアを訪問

私たちは2023年の春になでしこスクールを訪問し、現地の生徒たちと交流しました。コロナ禍の影響もあって5年ぶりの交流となりました。現地では施設の老朽化も進み、これからも支援が必要だと感じました。帰国後は、全校集会や文化祭の場で現地の状況を伝える活動も行っています。── 2024年度生徒会長 Y.K.さん

隔年で現地を訪問

5年ぶりのカンボジア訪問で交流を深めました。

私たちは生徒代表として5年ぶりにカンボジアを訪れ、折り紙やすごろくを通して現地の生徒と楽しく交流することができました。一方、コロナ禍で寄付が減少したこともあってか、なでしこスクールの設備の老朽化や、現地の教員不足など厳しい現状も目の当たりにしました。帰国後もカンボジアの現状を伝えるため、全校生徒に向けて視察報告を行ったり、文化祭で募金を呼びかける展示をしたりと活動を続けています。── 2023年度生徒会長 S.N.さん

隔年で現地を訪問

コロナ禍でも、支援の継続を。全校生徒に呼びかけしています

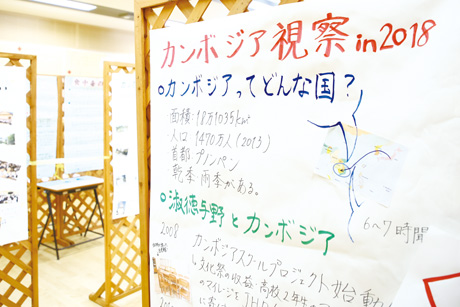

本校では、「淑徳与野なでしこスクール」を2年に1度訪問し、現地の生徒と交流を重ねてきました。現在は新型コロナウィルスの影響により、直接カンボジアを訪れることはできていませんが、文化祭チャリティーグッズ販売の収益での支援を継続して行っています。カンボジアやなでしこスクールの現状を知ってもらえるよう、今後も全校生徒への呼びかけを精力的に行っていきたいと考えています。── 2022年度生徒会長 S.N.さん

隔年で現地を訪問

隔年で現地を訪問。報告会を開いて全校生徒で体験を共有しています

本校では、2年に1度「淑徳与野なでしこスクール」を訪問し、日本文化を紹介しながら現地生徒と交流したり、文化祭での収益などを活かした学校への備品寄贈などを行っています。また、本校生徒一人ひとりの活動が、カンボジアやなでしこスクールの子供たちにどのように関わっているかを知ってもらうために、現地での経験や現状をスライドショーにまとめ、全校生徒に報告しています。── 2020年度生徒会長 M.H.さん

文化祭で広報活動や募金活動を行いました

学校代表が、なでしこスクールを訪問しました

本校では、生徒代表が2年に1度「淑徳与野なでしこスクール」を訪問し、学校運営に役立つ備品等の寄贈や現地生徒との交流を行っています。昨年の交流会では一緒に折り紙を折ったり、日本の童謡を歌ったりしました。帰国後は在校生になでしこスクールやカンボジアの現状についてスライドショー等を用いて報告します。── 2018年度生徒会長 M.S.さん

文化祭で広報活動や募金活動を行いました

生徒代表として、なでしこスクールを訪問しました

本校では、生徒代表が2年に1度「淑徳与野なでしこスクール」を訪問し、学校運営に役立つ備品等の寄贈や現地生徒との交流を行っています。今年の交流会では一緒に折り紙で遊んだり、日本の歌を歌ったりしました。── 2017年度生徒会長 Y.H.さん

生徒会の代表が定期的に現地を訪問しています

2010年にカンボジアに校舎を建設してから今まで、学校運営に役立つ支援や、現地の生徒との交流を続けています。交流は2年ごとに行われ、生徒の代表が「淑徳与野なでしこスクール」に訪問します。また、その交流の様子を生徒に報告する会を開き、このプロジェクトについて知ってもらうための取り組みも行っています。── 2016年度生徒会長 K.Y.さん

生徒の代表が定期的に現地を訪問して交流を続けています

このプロジェクトは校舎を建てただけで終わるのではなく、学校運営に役立つような支援を続けると同時に、生徒会、文化祭実行委員会など生徒の代表が定期的に現地を訪問して交流を続け、その様子を全校生徒に報告する会も開いています。卒業後、JHPで活躍する卒業生もいます。── 2015年度生徒会長 Y.S.さん

なでしこスクールは村の“宝物”だった

私たち生徒会の代表は3月に視察に行ってきました。── 2014年度生徒会長 N.S.さん

私たちに『できること』を続けていきたい

『なでしこスクール』には、現在、約300人の生徒がいて、とても仲良く学んでいました。現地では交流会を行い、お互いに言葉が通じない中、みんなで折り紙を折りました。複雑な折り方も、真剣な表情で理解しようとしてくれました。この時、お互いの距離も縮まったような気がしました。将来の夢についても話し合いました。“夢のために毎日勉強を頑張っている”...そうわかった時、私たちの活動がとても力になっていると感じ、うれしく思いました。同時にこの活動に誇りを持ちました。これからも、私たちに『できること』を続けていきたいと思います。── 2011年度文化祭実行委員会 R.K.さん

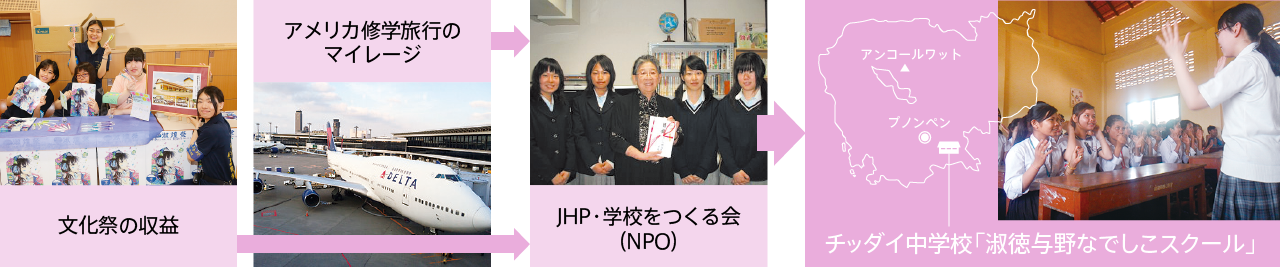

これからも継続して支援してゆきたい

私たちはこれからも、文化祭の利益や修学旅行マイレージのJHPへの寄付を続け、ピアニカなどの備品もチッダ中学校へ寄付しようと考えています。JHPのみなさんがおっしゃる通り、校舎が完成したら終わり、というわけではなく、私たちに「できること」を継続して支援してゆきたいと思います。── 2009年度生徒会長 T.A.さん

「私にもできることはないだろうか」とあらためて考えさせられた

私は、カンボジアへ視察に行く前に、「カンボジアの人たちは貧しい国で育ってかわいそうだな」と思っていました。しかし、実際にカンボジアに行ってみると、そんなことはまったくありませんでした。現地の人たちの笑顔は、不幸とは程遠く、幸せに満ちたものでした。確かに、現地の人たちは貧しい生活を送っていました。しかし、それは「不幸」なのではなく、少し「不便」な生活を送っているに過ぎないのです。私はこの経験を通して、「私にもできることはないだろうか」とあらためて考えさせられました。── 2008年度生徒会長 A.H.さん

生徒会と文化祭実行委員会の代表4名が「淑徳与野なでしこスクール」を訪問

生徒会と文化祭実行委員会の代表4名が「淑徳与野なでしこスクール」を訪問

文化祭利益と2学年修学旅行マイレージをJHPへ寄付(於 JHP事務所)

文化祭利益と2学年修学旅行マイレージをJHPへ寄付(於 JHP事務所)

第61回淑高祭

第61回淑高祭

カンボジア視察の報告(於 本校体育館)

カンボジア視察の報告(於 本校体育館)

2学年保護者会におけるJHP小山内美江子代表の講演。

2学年保護者会におけるJHP小山内美江子代表の講演。 JHPの活動に参加している卒業生との対談

JHPの活動に参加している卒業生との対談